こんにちは!しちまるです。

今年とくに世間を騒がせたのが「熊害」です。秋田・岩手・北海道……全国的に出没が増え、今年だけで13名が熊により命を落とす深刻な事態となりました。気候変動や食糧事情、生息域の変化など原因は多岐にわたるものの、今後どうなるのかは誰にも読めません。だからこそ私たちが知るべきなのは、机上では掴めない“実際の熊の危険性”“獣害駆除の苛烈さ”“狩猟という営みの現実”です。その“手触り”を真正面から描いた三作品を、ここで短くご紹介します。

北海道を舞台に、若き女性猟師がエゾヒグマと向き合う狩猟ドラマ。装備・技術・心構えが驚くほど実務的で、熊の恐ろしさと「生きる覚悟」の重さがそのまま伝わってきます。

女子高生がわな猟免許を取得し、獣害に挑む“わな猟漫画”。作者自身が猟師ゆえ、罠の構造から解体、ジビエまで完全にリアル。獣害への向き合い方が現実的にわかる一冊。

作者が実際に猟師として暮らした日々を描く実録エッセイ。獲物の解体から調理、狩猟者の生活リズムまで淡々と記され、自然の厳しさと生活の“リアル”がすっと胸に入ってきます。

こうした作品を読むと、ニュースの背後にある現場の重さや、人と自然の境界の危うさが改めて見えてきます。いま日本社会では、こうした“現実に根ざした問題”が静かに積み重なりつつあります――そしてその流れは、漫画という文化にも確かに影を落としはじめています。

それはさておき、11月25日(火)に講談社Kiss誌の1月号が発売されました。

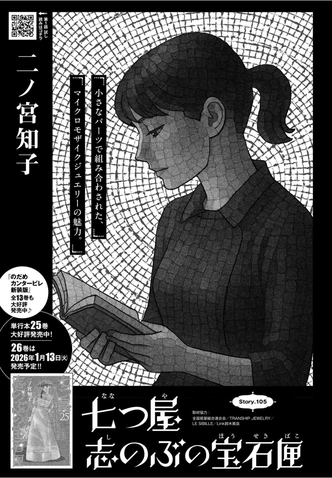

©️二ノ宮知子/講談社

我らが二ノ宮知子先生の『七つ屋志のぶの宝石匣』。今月号の扉は、モザイク画のようなタッチで描かれた志のぶの横顔でした。

緻密に敷き詰められたタイル模様は、光を受けて沈んだり浮かんだりし、白黒でありながら“宝石の陰影”そのもの。視線は自然と中央へ吸い寄せられ、志のぶの静かな表情に落ち着く構図になっています。

そしてよく見ると、志のぶが手にしているのは宝石ではなく一冊の本。宝石匣の扉絵としては少し意外ですが、志のぶらしい落ち着きがあって、これはこれでとても良い。このモザイク調の画風も相まって、いつかフルカラーで見てみたい一枚でした。

今回のお話は、このモザイクと家族をめぐるストーリー。考えてみれば、家族というのも決してひとつの形ではなく、モザイクのように個々が集まり、重なり、ようやく輪郭を成すものなのかもしれませんね。そのニュアンスが扉絵にも静かに響いていて、とても味わい深い回でした。

ぜひお手に取って、続きは誌面で読んでみてください。

■ 年末コラム:AI時代の創作と「ページ漫画」の未来

静かに始まり、じわりと近づく未来の気配

今年も残すところあと1か月。冬の気配が濃くなるにつれ、時間の流れもどこか静かに落ち着いていくように感じます。そんな季節の空気とは対照的に、AIの進歩だけは静かに、しかし目を疑うほどの速さで加速しています。以前なら「10年後の未来」だと思われていたものが、気づけば半年後には当然の顔をして目の前に現れてしまう。まるで未来のほうが駆け足で追い越していくようです。

最近とくに驚かされたのが、画像生成AIの進化です。Google の「NanoBanana Pro」は、お題を与えるだけでネームを起こし、コマを割り、キャラクターを動かし、しかも最後にはオチまでつけてくる──もはや“絵を描くAI”ではなく“漫画を作るAI”と呼ぶべき段階に達しています。

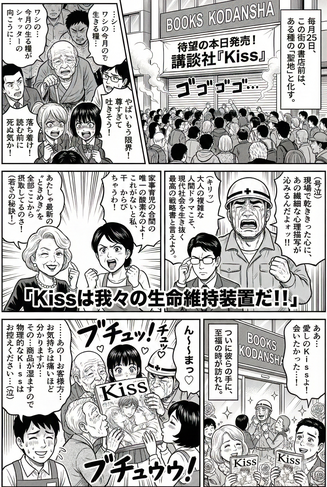

そこで実際に、次のようなお題を与えて描かせてみました。

「講談社の女性漫画雑誌『Kiss』の発売を心待ちにしている老若男女が街に溢れている。Kiss誌の良さを彼らに語らせて、最後はオチをつけてください。縦長ページで6コマ、日本の漫画雑誌の1ページ完結。右上から読み始め、左へ進み、下段に移って左へ。コマ割りは大胆に。」

するとAIは数秒で複数のネーム案を提示し、「ここをもっと混雑させて」「このキャラを前に」といった指示にも即応し、そのまま完成漫画の画像を生成してきました。

実際の仕上がりがこちらです。

小学生の壁新聞のようなストレートな落とし方ではあるものの、自分では思いつかなかった構成で、すでに“漫画として成立している”のが驚きでした。さらに吹き出し内の日本語も崩れることなく自然に読めてしまうのだから、本当に驚異的です。

日本漫画が直面する文化と技術の断層

いま日本の漫画文化は、かつてないほど大きな「断層」の前に立たされています。それは単なる流行の変化でも、形式論争でもありません。文化としての漫画 と 技術としてのAI が真正面からぶつかり合いはじめた、その境界線です。

まず理解しておきたいのは、海外との構造的な違いです。アメリカにはマーベルなどアメコミ文化がありますが、あれは日本式ページ漫画とはまったく別の系統で発展した“スーパーヒーロー神話”のジャンルです。恋愛、日常、文学、歴史、群像劇まで多層的に枝分かれし、コマ割りの“間”や作者の線の癖に意味を読み取る――。そうした文化的な蓄積は日本固有のものと言ってよいでしょう。

つまり海外には、日本が守り続けてきた 「ページ漫画の巨大な遺産」 が日本ほどには蓄積されていません。

だからこそ、彼らは迷わずAIを受け入れます。技術導入にブレーキがかからない。守るべき過去が少ない分、未来へスッと進んでしまう。この“文化の軽さ”と“技術の速さ”の組み合わせは、今後の漫画地図を大きく塗り替えていく可能性があります。

一方の日本は、まったく逆の位置に立っています。「手で描くこと」を尊び、「職人の技」への敬意を払い、「作品には魂が宿る」と信じてきた文化。この強烈な美意識こそが、日本漫画を世界でも唯一無二の表現形式へと押し上げました。ページをめくる緊張、コマの“間”がつくる呼吸、視線誘導の妙技――。そのすべてが長い年月をかけて磨かれた芸術であり、単純な代替のきかないものです。

しかし、この誇りあるこだわりが、ときに変化への抵抗として働く瞬間があります。胸をよぎるのは、ひとつの既視感。

——これは、20年前にも見た風景ではないか?

かつて日本は「ものづくり大国」と称賛されていました。品質の高さ、丁寧さ、独自技術。それらは確かに世界で愛されていましたが、海外では同時にデジタル化とオートメーションが猛烈な勢いで進み、産業の価値基準が静かに変わりつつありました。

私たちは自分たちの方法に誇りがあった分、その変化を“どこか遠くの話”として受け取っていました。そして気づけば、世界は全く異なる速度で走り出し、日本はその背中を静かに見送る存在になっていた。

AI漫画の動きを見ていると、あの頃の影がちらつく瞬間があります。文化への誇りが、時に変化の足かせになり、技術の波から取り残される危うさ。世界が走る速度との差が、またじわじわと広がりつつあるようにも思えます。

しかも今回の波は、10年前に“黒船”として語られた縦スクロール漫画 Webtoon とは、まったく性質が違います。Webtoon が変えたのは「縦スクロール」という“読み方の器”にすぎませんでした。けれど AI 漫画は、キャラ立てから構図、セリフ、オチに至るまで──“作り方そのもの”を機械に委ねてしまう技術なのです。

AIはすでにネームを組み、構図を整え、キャラを動かし、セリフを与え、オチを決めます。“漫画を描く”という人類固有の営みが、静かに書き換えられつつあるのです。

だからこそ、これからの漫画はおそらく二つの道に分かれていくでしょう。

・AIが大量生産し、読者が高速で消費する漫画

・人が時間をかけ、一冊の中に魂を刻む漫画

同じ「漫画」という器の中で、目的も文化もまったく異なる二つの流れが併走する時代。

それこそが、いま日本漫画が直面している 文化と技術の断層 なのです。

世界は軽く速く、日本は深く重い。

その差が、これからの未来をどのように分岐させるのか。私たちは、確かにその裂け目の真上に立っています。

断層の先に待つもの

AIはすでに漫画の創作工程へ深く入り込み、人間の速度も精度も軽々と越えつつあります。この流れは誰にも止められず、業界の均衡はこれからさらに揺らいでいくでしょう。

もっとも影響を受けるのは、これからデビューを目指す新人たちです。かつて当たり前に存在した「試行錯誤できる時間」や「発掘されるための余白」が、急速に失われています。量と速度に押し流され、芽が光に触れる前に潰えてしまう未来すら現実味を帯びています。

だからこそ、問われるのはひとつだけです。

この“急激すぎる変化”の中で新人をどう守るのか。

その仕組みを作れない国は、漫画文化そのものを失うかもしれない。

日本漫画はいま、文化と技術がずれ動く断層の上に立っています。この裂け目をどう越えるのか――その選択こそが、漫画の未来そのものを形づくるのでしょう。

激動の中にあっても、漫画の面白さは決して揺らぎません。創作者も読者も、この変化を恐れず、それぞれの歩幅で前へ進めますように。日本の漫画文化が、次の時代へさらに強く羽ばたいていくことを心から願っています。

ではまた!しちまるでした。